- アルコール依存症回復への取り組み

(1)アルコール依存症と真和館

アルコール依存症とは、アルコールという依存物質によって脳が刺激され、より強い刺激を求めるようになり、物質がコントロールできなくなる病気です(この物質がアルコールならアルコール依存症、薬物なら薬物依存症になります)。

依存症と言う病気には、完治はありませんが、「回復」はあります。

救護施設 真和館は、アルコールを飲み続け、飲酒のコントロールができなくなったアルコール依存症の方に、入所いただき、回復に向けた支援をする施設です。入所される方は、何度も何度も断酒(回復)に取り組まれましたが、失敗の連続でどうにもならなくなり、真和館に入所となられました。施設に入所している間は、もちろん飲めません。飲めない環境で、施設内での「真和館アルコール依存症回復プログラム(ARP)」、通院、服薬、自助グループへの参加、内観等、アルコール依存症からの回復に有効な様々なことを実施しています。

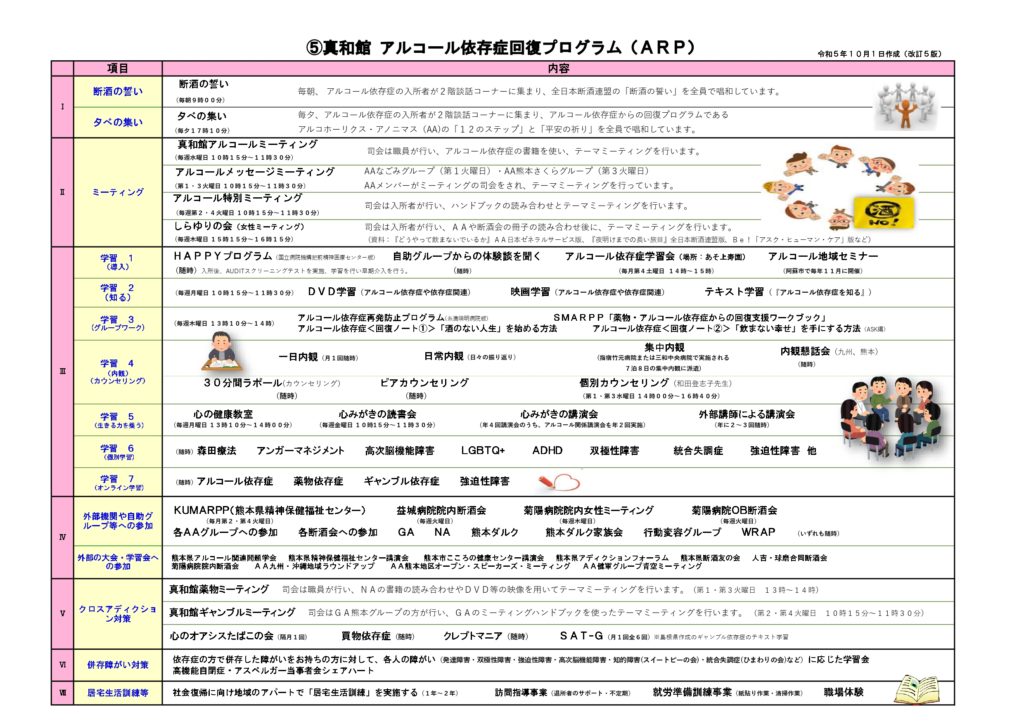

(2)真和館アルコール依存症回復プログラム

真和館に入所すると早速、断酒が始まり、アルコール学習が始まります。

真和館のARPを簡単にまとめますと、

・朝の「断酒の誓い」、夕方の「夕べの集い(AAの12のステップを唱和)」

・ 真和館アルコールミーティング(特別ミーティング、女性ミーティング等)

・ 学習1~7(導入、DVD・テキスト学習、グループワーク、カウンセリング・内観、生きる力を養う、個別学習、オンライン学習)

・ 外部機関や自助グループ、外部の大会・学習会への参加

・ クロスアディクション対策 (薬物ミーティング、ギャンブルミーティング等)

・ 併存障がい対策 (各種精神障がいの学習会)

・ 居宅生活訓練(地域のアパートで1~2年間訓練)

・就労訓練(他施設での清掃作業等)

となります。

(3)真和館アルコール依存症回復支援羅針盤

令和4年度末、長年にわたる真和館におけるアルコール依存症からの回復支援の経験や取り組みを体系化し、「真和館アルコール依存症回復支援羅針盤」が完成しました。この真和館羅針盤は、アルコール依存症からの回復の「あるべき姿」を指し示すとともに、回復過程を「見える化」することにより、回復への希望と学習に対するやる気(モチベーション)を高めていただくために策定されたものです。また職員にとっては、アルコール依存症者の心身の状態を的確に把握し、支援をするための「手引書」となるものであります。羅針盤の体系としては、①基本(症状)体系、②心身の変遷、③支援の勘所、④評価、⑤アルコール依存症回復プログラム(ARP)となります。

(4) ピアカウンセリングの実施

真和館では、アルコール依存症から回復した2人のピア職員を指導員として採用し、指導や助言をしています。そのため、当事者としての体験をもとに、アルコール依存症特有の問題に気づいた支援が可能になっています。

(5)心理面接

アルコール依存症の方の中には、生きづらさや子供時代の成長過程に問題がある方がおられます。その問題の解消のために、外部専門の先生をお招きし、地域移行の可能性がある方には月に2回、心理面接を実施しています。

(6)自助グループやアルコール専門病院等との連携

アルコール依存症者が地域に帰り、飲まずに生活するには、①自助グループへの参加、②アルコール専門病院への通院、③抗酒剤の服用が欠かせません。

そこで、真和館では昼夜を問わず、いつでもどこでも外部の自助グループのミーティングへお連れし、施設に居られる時から地域に帰った時の仲間づくりをしていただく取り組みをしています。さらに、県内や九州地域内の自助グループやアルコール関連団体や病院等が開催される各種大会や研修会にも、できるだけ沢山の入所者の方が参加できるような取り組みをしています。

(7)社会復帰に向けての取り組み

真和館のアルコール依存症への取組みは、「飲まない、飲ませない」取組みから、「地域に出ても飲まない」取組みに進化し、実績も出ています。

その中で特に有効な取組みは、円滑に地域生活に移行できるように、昼は施設で学習・訓練を実施し、夜は地域のアパートに帰るという居宅生活訓練を1~2年間行っています。地域のアパートで1~2年間飲まずに生活できるということは、真和館を退所し、地域移行後も飲まないでいるということができるということになります。

- 精神障害への取り組み

真和館入所者の殆どの方が、精神障害者保健福祉手帳の所持者であり、またその内の7割の方がアルコール・薬物・ギャンブル等の依存症者です。

そのため真和館では、精神障がいについても様々な学習会を立ち上げるとともに職員の支援のスキルを磨き、支援の仕組みの充実に取り組んできました。

その中で、特に令和4年度からは、職員が持っている支援の知識や経験を形式知にする活動を行い、もっと骨太で効果的な支援ツールや支援システムを創造するための活動を始めています。

(1)統合失調症の学習会「ひまわりの会」

ひまわりの会の目的は、統合失調症がどんな病気であるかを知り、その対処法を学び、さらには、同じ病気の者同志で支え合うことに主眼を置いています。

ひまわりの会は週1回開催しており、1回に数名の当事者の方が参加されており皆さんで和気あいあいと学びを深められております。

(2)知的障がい者の学習会「スイートピーの会」

知的障がいの方は、障がいゆえに、社会常識が乏しかったり、心の持ちようが分からなかったり、相手の気持ちを思いやることができなかったり、生きる上での困難さ(生きづらさ)を抱えておられます。そこで令和元年10月から毎月2回、自己成長を目的とした知的障がい者の学習会のスイートピーの会を開催しております。

(3)オーダーメイド型「個別学習」

みなさんと一緒に学習会に参加できない方や、併存障がいをお持ちの方、他の方にはない障がいをお持ちの方、一人の方が学習効果が上がる方など、その方にあわせた「個別学習」を行っています。

これまで実施した個別学習は、うつ、統合失調症、ADHD、双極性障害、クレプトマニア、買い物依存症、薬物依存症、強迫性障害、高次脳機能障害、森田療法、アンガーマネジメントなどがあり、また最近話題のLGBTQについても対象の方がいらっしゃいましたので取り組んでおります。個々の入所者が抱えている具体的な課題を解決するために、職員と入所者とが一対一で病気の症状を学び、その対応策を考え、試行錯誤する「個別学習」は、かなりの効果が見込めます。

(4)新たな支援手法や支援ツールの開発

真和館では、精神に障がいを持たれている方に対して、①1分間ラポール(信頼)と称して、日常のちょっとした精神状況の変化を素早く捉え、病院受診に繋げたり、②10分間ケース会議と称して関係職員が、不穏な入所者の対応に知恵を絞ったり、③よろず相談と称して様々な相談に乗ったりしています。

さらに、④30分間ラポール(信頼)と称してカウンセリングをしたり、⑤個人の詳しいヒストリーを作り上げ、職員みんなでその個人史を分析し、その人に合った支援手法を見つけ出しながら入所者の精神安定に努めています 。

また精神疾患をお持ちの方への支援のため、前述のとおり、令和4年度より法人内のQC活動にて、職員個々人が持っている知識や経験を形式知(誰が見てもわかる形)にする活動を行い、”支援の勘所”の策定を進めています。